Votre voyage au cœur de l’histoire de la photographie, une quête pour comprendre le daguerréotype et le calotype, commence par cette exploration. Il s’agit d’une histoire d’innovation, où deux techniques ont ouvert la voie à la photographie moderne.

Dans ce récit, nous nous pencherons sur leurs caractéristiques distinctives, sur les esprits ingénieux qui les ont conçues et sur la manière dont l’une a fini par éclipser l’autre pour façonner l’avenir de la narration visuelle.

La différence entre un daguerreotype et un calotype :

Le calotype permet une impression sur papier contrairement au daguerréotype qui utilise des plaques de verre.

Le daguerréotype : une invention révolutionnaire

Au début du XIXe siècle, la recherche sur les processus de reproduction des images connaît un essor considérable. Le premier protagoniste de cette histoire, le daguerréotype, a fait sa grande entrée à la fin des années 1830.

Il offrait des images d’une netteté irréprochable et est devenu la fenêtre à travers laquelle l’époque se voyait elle-même. Malgré toute sa gloire, le daguerréotype est resté seul, capturant des spectacles singuliers sans la promesse de les reproduire.

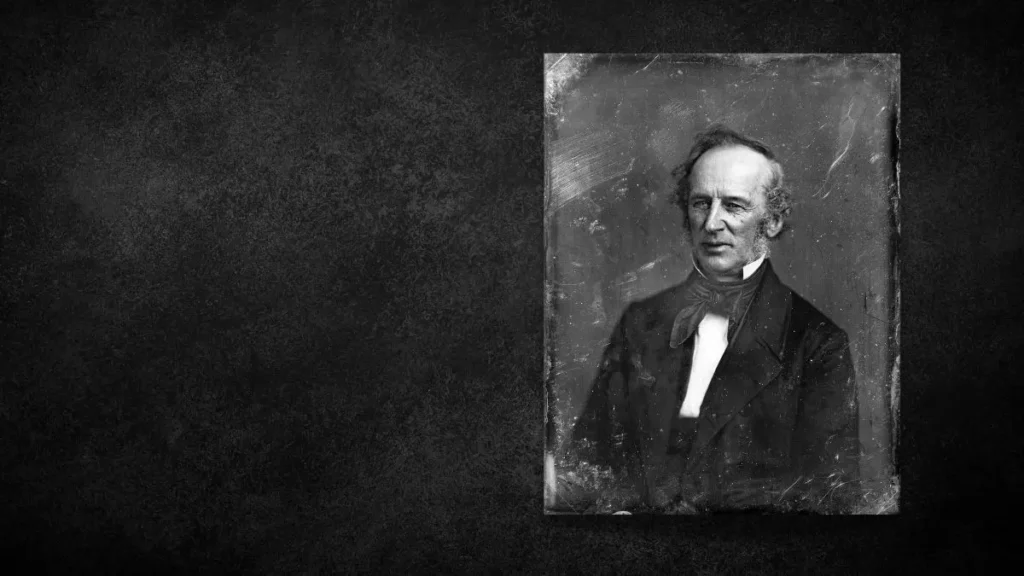

Louis Daguerre, un artiste et chimiste français, met au point en 1839 ce procédé qui permet de capturer des images sur une plaque de cuivre recouverte d’une fine couche d’argent.

The Everett Collection

Principe et fonctionnement du daguerréotype

Voici comment fonctionne cette technique qui a bouleversé l’histoire de la photographie.

Le principe du daguerreotype repose sur l’exposition d’une plaque de cuivre à la lumière. Cette plaque est préalablement recouverte d’une couche d’argent, puis d’une couche d’iodure d’argent obtenue grâce à une solution chimique. Lorsque la plaque est exposée à la lumière, l’iodure d’argent réagit et forme une image latente. Pour révéler cette image, il faut plonger la plaque dans une solution de vapeur de mercure qui permet de fixer l’image sur la plaque.

Le daguerreotype est un négatif unique qui ne peut être reproduit. L’image est directement inscrite sur la plaque d’argent et ne peut être dupliquée. Cependant, les daguerréotypes sont très réalistes et offrent une résolution d’image extrêmement précise.

Le calotype : une réponse britannique au daguerréotype

C’était l’époque où les plaques d’argent rencontraient le mercure fumant et où naissaient des images d’une clarté saisissante. Cependant, le progrès se fait attendre.

Après avoir découvert les travaux de Daguerre sur le daguerréotype, le britannique William Henry Fox Talbot décide de mettre au point un procédé alternatif qui permettrait de reproduire plusieurs fois une même image.

C’est ainsi que nait en 1841 le calotype. Plus qu’une simple image, le calotype murmurait des secrets de douceur, un effet parcheminé qui invitait à la chaleur. Il était unique, un ancêtre des négatifs que nous allions chérir, permettant non seulement un aperçu solitaire, mais aussi des multiples ; un cadeau qui ne cessait d’être offert.

Ce procédé repose sur l’utilisation d’un négatif sur papier qui permet de réaliser des tirages multiples d’une même image.

Différence entre un daguerréotype et un calotype : fonctionnement et caractéristiques du calotype

Le calotype, également appelé talbotype, fonctionne grâce à un papier enduit d’une solution de nitrate d’argent et d’acide gallo-nitrique, qui permet de rendre le papier photosensible. Une fois exposé à la lumière, le papier est ensuite plongé dans une solution de iodure de potassium et d’acide gallo-nitrique pour révéler l’image.

L’un des principaux avantages du calotype réside dans la possibilité de réaliser des tirages multiples à partir d’un seul négatif. En effet, le calotype utilise un papier transparent qui permet de reporter l’image sur un autre support, contrairement au daguerréotype qui est directement inscrit sur une plaque d’argent.

Toutefois, le calotype offre une résolution d’image moins précise que le daguerréotype. Les images obtenues sont moins nettes et possèdent un grain plus marqué.

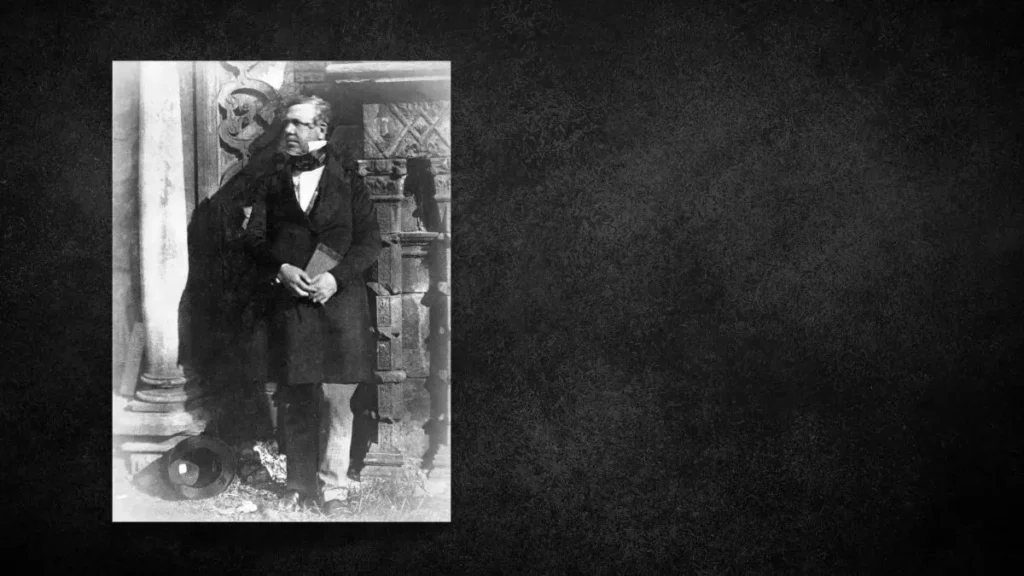

William Henry Fox Talbot (England, 1800-1877)

Public domain LACMA (Los Angeles County Museum of Art)

Bien que moins précis que le daguerréotype, le calotype offre une plus grande flexibilité pour les photographes et marque ainsi une étape importante dans l’évolution de la photographie.

The Everett Collection

Différence entre un daguerréotype et un calotype ; l’histoire d’une rivalité

La commercialisation du daguerreotype et du calotype en fait rapidement des techniques concurrentes sur le marché de la photographie. Chacune d’elles présente des avantages et des inconvénients, et les photographes doivent choisir entre la précision du daguerréotype et la praticité du calotype.

Chaque inventeur a annoncé sa création, mais le temps a favorisé l’un d’entre eux. Vous pouvez vous demander ce qui a fait pencher la balance. La durabilité l’emportait sur la réplicabilité. La douceur du calotype a fini par conquérir les cœurs. La capacité à multiplier les histoires partagées loin à la ronde.

Les atouts et les limites de chaque procédé

Le daguerreotype offre une résolution d’image exceptionnelle et un rendu très réaliste. Cependant, ce procédé est coûteux et ne permet pas de réaliser des tirages multiples d’une même image. De plus, la manipulation des plaques d’argent est délicate et nécessite un savoir-faire précis.

Le calotype permet quant à lui de reproduire plusieurs fois une même image grâce à l’utilisation d’un négatif sur papier. Cette technique est donc plus pratique pour les photographes qui souhaitent diffuser leurs œuvres à un large public. Cependant, le calotype offre une résolution d’image moins précise que le daguerréotype et présente un grain plus marqué.

Le déclin du daguerréotype et l’essor du calotype

Au fil des années, le calotype finit par supplanter le daguerreotype, notamment en raison de sa plus grande flexibilité. Les photographes préfèrent adopter cette technique qui leur permet de réaliser des tirages multiples de leurs œuvres, même si la qualité d’image est légèrement inférieure. De plus, le calotype est moins coûteux que le daguerréotype, ce qui contribue également à son succès.

Le déclin du daguerréotype s’accélère avec l’invention du collodion humide en 1851, un procédé qui permet d’obtenir des images d’une qualité comparable à celle du daguerréotype, mais sur un support en verre beaucoup moins cher et plus facile à manipuler.

L’évolution de la photographie après le daguerréotype et le calotype

Le daguerreotype et le calotype ont marqué les débuts de la photographie et ont ouvert la voie à de nombreuses avancées techniques dans ce domaine. Les années qui ont suivi ont vu l’apparition de nouvelles techniques et inventions qui ont contribué à l’évolution de la photographie.

L’arrivée du collodion humide et du gélatino-bromure d’argent

En 1851, l’invention du collodion humide par Frederick Scott Archer révolutionne à nouveau le monde de la photographie. Ce procédé permet d’obtenir des images d’une qualité similaire à celle du daguerreotype, mais sur un support en verre beaucoup moins cher et plus facile à manipuler.

Puis, dans les années 1870, l’apparition du gélatino-bromure d’argent marque une nouvelle étape dans l’évolution de la photographie. Ce procédé repose sur l’utilisation d’une émulsion de gélatine et de bromure d’argent, qui permet d’obtenir des images d’une qualité supérieure à celle du collodion humide, et ce, de manière beaucoup plus rapide.

La démocratisation de la photographie et l’essor de l’industrie

L’évolution des techniques photographiques contribue à la démocratisation de la photographie et à son essor industriel. Les appareils photo deviennent de plus en plus accessibles et le grand public peut désormais immortaliser ses souvenirs grâce à des procédés plus simples et plus rapides.

L’apparition des premiers appareils photo compacts, tels que le Kodak Brownie, marque un tournant majeur dans l’histoire de la photographie. Ces appareils simples d’utilisation et abordables permettent au grand public de s’initier à la photographie et de capturer les moments importants de leur vie.

Au XXe siècle, l’évolution des techniques photographiques se poursuit avec l’apparition de la photographie en couleur, des appareils photo reflex, des films instantanés et, plus récemment, des appareils photo numériques.

L’impact du daguerréotype et du calotype sur les artistes et la société

Le daguerréotype et le calotype ont eu un impact considérable sur les artistes et la société du XIXe siècle. Ces deux procédés photographiques ont non seulement révolutionné l’histoire de l’image, mais ils ont également influencé la manière dont les artistes et le public percevaient la réalité et le monde qui les entourait.

L’influence sur les peintres et les autres artistes

L’arrivée du daguerréotype et du calotype a bouleversé le monde des arts, en particulier celui de la peinture. Désormais, les artistes pouvaient s’appuyer sur des images photographiques pour représenter la réalité avec une précision inégalée. Certains peintres, comme Eugène Delacroix, ont même intégré la photographie à leur processus créatif, en utilisant des daguerréotypes et des calotypes comme références pour leurs œuvres.

La photographie a également permis aux artistes d’explorer de nouveaux thèmes et sujets, et de rompre avec les conventions artistiques de l’époque. Par exemple, l’invention du calotype par Fox Talbot a inspiré des photographes tels que Gustave Le Gray et Charles Nègre, qui ont utilisé ce procédé pour capter des scènes de la vie quotidienne, des paysages et des monuments historiques.

La transformation de la société et de la culture visuelle

Le daguerréotype et le calotype ont également contribué à transformer la société et la culture visuelle du XIXe siècle. Grâce à ces procédés, les images étaient désormais accessibles à un public plus large, ce qui a favorisé la diffusion des connaissances et des idées.

La photographie a aussi changé la manière dont les individus se percevaient et percevaient les autres. Les portraits photographiques, notamment les daguerréotypes, ont offert aux gens de l’époque une représentation réaliste et intime d’eux-mêmes et de leurs proches. De plus, le calotype a permis de réaliser de multiples tirages, ce qui a favorisé la circulation des images et la popularisation de la photographie.

Les contributions majeures de Blanquart-Évrard et son rôle dans le développement du calotype

Louis-Désiré Blanquart-Évrard est un chimiste et photographe français qui a joué un rôle majeur dans le développement et la diffusion du calotype. Ses contributions ont permis d’améliorer la qualité des images et la rapidité du procédé, contribuant ainsi à l’essor de la photographie au XIXe siècle.

L’amélioration du calotype et l’hyposulfite de soude

Blanquart-Évrard a apporté de nombreuses améliorations au procédé du calotype inventé par Fox Talbot. Il a notamment remplacé l’acide gallique par l’acide pyrogallique, permettant ainsi d’accroître la sensibilité du papier photosensible et de réduire le temps de pose nécessaire pour obtenir une image.

De plus, il a introduit l’utilisation de l’hyposulfite de soude pour fixer les images, une substance qui s’est avérée plus efficace et moins toxique que les solutions précédemment utilisées.

La diffusion du calotype et la création de l’Imprimerie photographique

En 1851, Blanquart-Évrard fonde l’Imprimerie photographique à Lille, une entreprise spécialisée dans la production et la diffusion de calotypes. Grâce à cette initiative, il contribue à la démocratisation de la photographie et à la diffusion des images obtenues par ce procédé.

Son imprimerie devient rapidement un centre névralgique pour les photographes de l’époque, qui viennent y faire tirer leurs œuvres en série. Il contribue ainsi à l’émergence d’une véritable industrie photographique en France et en Europe.

Conclusion

Il est agréable de réfléchir à ces deux piliers qui ont permis à la photographie de sortir de sa phase naissante.

Leur héritage ? Une lignée de créateurs d’images qui traverse les décennies et continue d’évoluer. Nous nous inclinons devant ces pionniers ; ils ont capturé plus que de simples images, mais l’essence même de la vision.

À travers ces lignes, vous avez assisté à une révolution, non seulement de l’image, mais aussi du lien humain, en retraçant la différence entre un daguerréotype et un calotype.

Il s’agit d’un voyage à travers le temps, qui montre comment ces procédés ont façonné le tissu même de la création d’images et ouvert les portes d’un avenir riche en images.